厦门“幻境”文旅:闽南文化新瓶装旧酒?

摘要:

当“幻境”照进现实:厦门文旅的新瓶装旧酒?最近,厦门又多了一个“全国首个”头衔——“屿见闽南·时光幻境”主题景区高调亮相。且不论“全国首个”这顶帽子是否名副其实,单看这“幻境”...

摘要:

当“幻境”照进现实:厦门文旅的新瓶装旧酒?最近,厦门又多了一个“全国首个”头衔——“屿见闽南·时光幻境”主题景区高调亮相。且不论“全国首个”这顶帽子是否名副其实,单看这“幻境”... 当“幻境”照进现实:厦门文旅的新瓶装旧酒?

最近,厦门又多了一个“全国首个”头衔——“屿见闽南·时光幻境”主题景区高调亮相。且不论“全国首个”这顶帽子是否名副其实,单看这“幻境”二字,就让人觉得有些微妙。在文旅项目同质化日益严重的今天,打着“沉浸式体验”旗号的景区层出不穷,但真正能让人眼前一亮、触及灵魂的又有多少?

一场迟来的“首个”?

说实话,看到“全国首个闽南幻境主题景区”这个名头,我脑海里冒出的第一个念头是:这真的是“首个”吗?这些年,国内各种主题景区如雨后春笋般涌现,以地域文化为卖点的更是屡见不鲜。闽南文化底蕴深厚,按理说早该有类似的项目出现。如今“屿见闽南·时光幻境”姗姗来迟,说是“首个”,未免有些牵强。更何况,在“沉浸式体验”已经成为行业标配的当下,这种模式创新上的滞后,能否真正吸引游客,实在是个未知数。

浓缩的“闽南”:真的是精华还是廉价复制?

“屿见闽南·时光幻境”号称将闽南魅力浓缩为“远古山海”“闽南幻境”“鼓浪回响”“滨海流光”“邮轮时光”五大篇章。这种宏大的叙事,乍听之下气势恢宏,但细细一想,却让人有些担忧。将跨越千年的历史文化压缩在20.1万平方米的空间里,真的能展现闽南文化的精髓吗?还是仅仅是浮光掠影式的堆砌?

文化速食:五感体验下的非遗还能剩下什么?

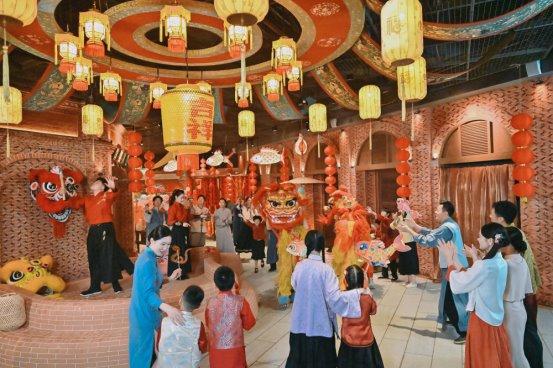

景区宣称精选展现83项非遗文化,并通过演艺、文化空间、装潢雕饰等,让非遗实现可品尝、可触摸、可穿戴、可聆听、可观赏的五感体验,形成具有生命力的“非遗博物馆”。这种“非遗博物馆”的概念听起来很美好,但实际上却可能沦为一种“文化速食”。非遗的真正价值在于其背后的历史积淀和文化内涵,在于一代代传承人的匠心和坚守。如果仅仅是将非遗作为一种商品来消费,通过感官刺激来吸引眼球,那么非遗的灵魂又在哪里?更何况,这种批量生产的“非遗体验”,是否会扭曲非遗的本真面貌,让游客对闽南文化产生错误的认知?

千人华服:沉浸式体验还是大型Cosplay?

景区还推出了“沉浸式互动44名演员、观赏近30场演艺、体验超1000款多达6000套华服换装”等项目。诚然,华丽的服饰和精彩的演出能够带来视觉上的享受,但这种“沉浸式体验”是否过于流于表面?让游客置身于精心设计的场景中,穿上华美的服饰,扮演不同的角色,固然能够带来一时的乐趣。但这种体验是否能够真正触及游客的心灵,让他们对闽南文化产生更深层次的理解和感悟?或者仅仅是一场大型的Cosplay,满足了人们的猎奇心理,却忽略了文化的真正价值?

象屿集团的豪赌:文旅名片还是资本游戏?

“屿见闽南·时光幻境”项目由象屿集团旗下邮轮母港集团历时三年打磨。作为一个以港口运营为主业的企业,象屿集团大手笔进军文旅产业,背后究竟是怎样的考量?打造“全球闽南文化之窗”和厦门文旅名片,固然是美好的愿景,但其中是否也夹杂着资本逐利的考量?

政企合作:文旅项目究竟是谁的政绩?

项目在厦门市委市政府、港口高质量发展指挥部、厦门市文旅局的大力支持下推进。政企合作是文旅项目常见的运作模式,但其中也存在着一些潜在的问题。政府的支持固然能够为项目提供便利,但同时也可能导致项目过于追求政绩,而忽略了市场的需求和游客的体验。更重要的是,这种政企合作模式是否足够透明和公正?是否会滋生寻租空间?这些问题都值得我们深思。

流量入口:邮轮母港的文旅转型能走多远?

象屿集团希望以“屿见闽南·时光幻境”项目为契机,发挥邮轮母港片区的旅游流量核心入口功能和辐射带动作用,繁荣厦门乃至闽南文旅市场。这种思路有一定的道理,邮轮母港作为重要的交通枢纽,确实拥有巨大的客流量。但问题在于,如何将这些客流量转化为文旅消费?如何让游客在短暂的停留时间内,真正体验到闽南文化的魅力?如果仅仅是依靠“打卡式”的旅游,恐怕难以实现文旅产业的持续发展。此外,邮轮经济本身也面临着一些挑战,例如国际形势的变化、疫情的影响等等。如果邮轮经济受挫,那么“屿见闽南·时光幻境”的客流量又将从何而来?

还没有评论,来说两句吧...